El origen de la vida

Publicado el 6 de Octubre de 2020 | Biología y Geología

Pese al constante avance del conocimiento científico, hay algunos temas que se le resisten a la comunidad científica. En muchos casos esta falta de información se debe simplemente a cuestiones logísticas como falta de recursos, tiempo, etc. pero en otras se debe a la dificultad intrínseca de la cuestión.

Preguntarnos por el origen de la vida es complejo por el hecho de que esta pregunta no se puede analizar directamente, ya que es imposible generar artificialmente algo mínimamente similar en escala al origen del universo y analizarlo, pero eso no significa que no se puedan ir investigando… el truco está en empezar por lo más sencillo, ¿qué necesitamos para la vida?

La química se divide en varias ramas, siendo una de las principales la química orgánica, cuya característica principal es que se centra esencialmente en moléculas formadas mayoritariamente por un grupo concreto de átomos: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Partiendo de esta información y de los datos que tenemos sobre la situación de la Tierra en su etapa primigenia (era un sistema con altas temperaturas y cantidades de moléculas inorgánicas como amoniaco (NH3), hidrógeno (H2), metano (CH4) y vapor de agua (H2O)), a mediados del siglo XX varios laboratorios juntaron estos compuestos en condiciones similares a la Tierra primigenia y obtuvieron varias moléculas esenciales para la vida, como por ejemplo nucleótidos, que son esenciales para construir sistemas genéticos. Esto dio lugar a la Teoría de la Sopa Primordial, donde se supone que en el pasado se produjeron en la Tierra unas condiciones que darían lugar al origen de moléculas orgánicas a partir de moléculas inorgánicas. No está mal. A esto hay que sumarle que en algunos meteoritos se han encontrado restos de moléculas orgánicas relevantes para la vida, lo cual señala que también en otros planetas se dieron las condiciones para la creación de moléculas orgánicas sencillas. De hecho, la Teoría de la Panspermia señala como el origen de la vida en la Tierra esta materia orgánica extraterrestre.

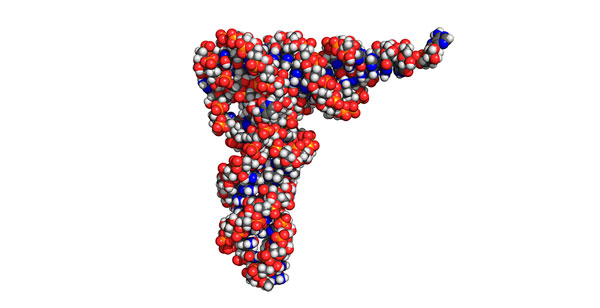

Sea como sea, la vida no son cuatro moléculas orgánicas flotando en un líquido. Necesitamos que formen un ser vivo, un sistema químico capaz de mantenerse a sí mismo con el tiempo. Es aquí donde el conocimiento científico va llegando a su límite. De moléculas inorgánicas pasamos a moléculas orgánicas, pero desde este punto necesitamos que haya moléculas capaces de multiplicarse, almacenar información y autorregularse. Así, para empezar. La mejor candidata a ser la primera molécula viva es una molécula de ARN (ácido ribonucleico): está formada nucleótidos (los cuales sabemos que pueden formarse a partir de compuestos inorgánicos), es una molécula con capacidad de almacenamiento de información y, a diferencia del ADN, sabemos que puede gestionarse a sí misma con distintos tipos de ARN. De hecho, hay organismos vivos actualmente que funcionan solo con ARN en vez usar ADN y ARN.

Actualmente, este es el punto hasta el cual podemos llegar con el conocimiento científico. Y creo que es muy valioso, porque también en la ciencia hay que acostumbrarse a la incertidumbre, a que no siempre se va a tener una respuesta segura o una que con el tiempo no deba ser matizada o corregida. Pero siempre va a ser mejor saber un poquito que no saber nada, y la propia búsqueda del conocimiento nos da la posibilidad de crecer como personas.

Por Pablo Barrecheguren

| Anterior | Siguiente |

| Se elimina el requisito del máster para dar clases durante la pandemia | La química puede ayudarte a planchar |